Autore: Chris Steele Perkins

Sede: Porta Pretoria

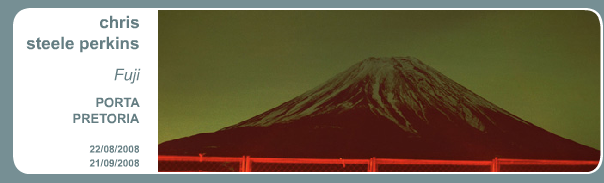

IL MONTE FUJI

Che cosa mi spinge a fotografare? La ragione cambia mano a mano che invecchio.

Un tempo mi sembrava chiaro: aveva a che fare con l’avventura, la bellezza e la scoperta. Lo facevo per dare espressione alle mie esperienze, per plasmare un mondo che ancora non conoscevo, un mondo in attesa di essere esplorato.

Giovane inglese della classe media, dai tratti orientali e senza grandi talenti, mi sono trovato la mia nicchia grazie a quella magia della luce e della tecnologia che è la fotografia. Sono partito alla scoperta dell’ignoto, proprio qui, nella mia stessa cultura, cercando di capire cosa volesse dire essere inglesi e come io potessi farne parte. Ho viaggiato in lungo e in largo nei paesi in via di sviluppo come fotoreporter.

In quegli anni di vagabondaggio ho visto i limiti della condizione umana. Mi spostavo in terre di nessuno popolate da culture che si formavano, si evolvevano, crollavano, respirando il puzzo della morte, ascoltando le urla della perdita e sentendo i colpi di tosse, la tosse dei bambini che morivano. Ho visto uomini scendere al di sotto e salire al di sopra della loro stessa umanità, compiendo atti di estremismo che andavano oltre la mia esperienza.

A quel punto ho portato la macchina fotografica al mio occhio sconcertato.

Un tempo sembrava fosse chiaro. Quelle stesse idee e desideri ci sono ancora, ma ora l’esperienza e il dubbio offuscano la mia visione e riducono la volontà di continuare il viaggio in questo paesaggio tanto duro.

L’attrattiva è ancora forte, ma ho visto troppa sofferenza e l’impotenza di non poterci porre rimedio. Ora dubito della mia capacità di fare un vero distinguo tra il mio lavoro e quello che ho visto. Se alcuni dei documenti che ho realizzato sono belli e memorabili, sono più un tributo alla storia piuttosto che uno strumento di cambiamento.

Ho ancora voglia di andare alla ricerca di cose nuove, di celebrare il mondo e la sua gente; perché, nonostante gli orrori e i miei sprazzi di malinconia, essere umani è sempre una cosa meravigliosa.

Un bel mattino è spuntato il Giappone. Era un posto che mi attirava con un potere diverso rispetto all’intensità conflittuale dei paesi in via di sviluppo. In Giappone avevo la sensazione di guardare in uno specchio stranamente distorto dove scorgevo riflessi che sapevo di riconoscere, udivo echi che pensavo di capire, bevevo da tazze da cui forse avevo già bevuto.

Sono stato attirato in questa terra stranamente familiare da un’altra minaccia – misteriosa, bella e irresistibile. Si trattava di Miyako, mia moglie, il fattore scatenante a cui devo questo lavoro sul Fuji. Dovevo assolutamente esplorare la terra che aveva reso possibile questa signora piena di luce. E’ lei che mi ha dato un libro di stampe, 36 Vedute del Monte Fuji, dell’artista giapponese Katsushika Hokusai. Già conoscevo alcune di quelle immagini, perché sono famose in tutto il mondo, ma l’opera nel suo complesso ha avuto un effetto immediato. Costituivano un documento di grande bellezza e ingegno radicato nella realtà del dramma umano, che chiaramente parlava del Giappone dell’inizio del XIX secolo. Erano una testimonianza poetica dell’epoca di Hokusai, dove la vita di lavoratori e guerrieri, viaggiatori e mercanti scorreva sullo sfondo del Monte Fuji.

Come la maggior parte di chi visita il Giappone, anch’io avevo già visto il Fuji, dalle finestre del shinkansen (il treno ad alta velocità). Sembrava tanto remoto e fuori luogo oltre la distesa di abitazioni e le ciminiere che sputavano fumo. Gli operai dormivano mentre gli stranieri lo indicavano, prima che sparisse dalla vista. Allora è questo il Fuji, ho pensato. Non assomigliava affatto alle immagini dei poster, delle cartoline e dei depliant turistici dove è di solito raffigurato, in stile elegiaco, al di fuori dei limiti della società e del tempo. Quello non era il Fuji che ho visto e non era il Fuji che ho cominciato a fotografare.

Ho visto invece un locus di una società moderna complessa, un nesso nipponico in cui storia, religione, tempo libero, industria, agricoltura, lavoro e gioco venivano a riunirsi, dove gli impulsi estetici e i sentimenti spirituali di contemplazione, reverenza e transitorietà si incontravano con un’umanità caotica e caustica. Questo era quello che volevo documentare.

Gli giravo intorno come se fossi trattenuto da un filo il cui raggio era incentrato sul Fuji. Guidavo e camminavo, assaporando la dolcezza e l’aria aspra, in uno strano rito di celebrazione. Ho portato avanti questi rituali di accerchiamento per ben tre anni, tra il periodo trascorso in Inghilterra e le continue visite ai calderoni dell’inquietudine.

Il Fuji era come un’amante sfuggente. Talvolta si nascondeva per giorni interi dietro a spesse coltri di foschia. Talvolta faceva brevemente capolino dalle nubi per mostrare la cima o un versante oppure sollevava il manto che la copriva rivelando le modeste pendici. Anche lo spettacolo umano dietro a cui si stagliava il monte, lo spettacolo che volevo fotografare, era altrettanto sfuggente. Come sempre, i giorni passavano con ore di noia inframmezzate da brevi istanti.

Il Fuji era anche sorprendemente seducente: quanto era forte la tentazione di scivolare nell’elegia e limitarsi semplicemente a omaggiare la sua assoluta bellezza, lasciando perdere ogni velleità documentaria. A volte, come un amante, avvertivo una stretta al cuore mentre avanzavo verso il monte, chiedendomi quando lo avrei scorto per la prima volta, quando avrei scattato la mia prima fotografia, chiedendomi come sarebbe stato mentre si innalzava dalla chiara luce mattutina.

Il Fuji è ancora un simbolo del Giappone, rappresenta un ideale di bellezza e perfezione le cui radici hanno nutrito il sentimento di identità nazionale nipponico per secoli. La vita che si svolge intorno al monte riflette ancora questo “tutto”, sebbene ai nostri giorni il suo potere come immagine unificante si sia ridotto proporzionalmente alla foschia provocata dall’inquinamento che impedisce di scorgerlo da Tokyo.

Anche se questa antica divinità è stata trasformata in un parco tematico, proprio qui, alle sue pendici, si estende la foresta silenziosa e avviluppante alla cui ombra eterna gli animi stanchi e tormentati oltre ogni livello di sopportazione vengono ad alleviare la sofferenza. Qui le voci dei bambini si uniscono allo stridio delle montagne russe e al turbinio delle giostre. Le mazze da golf fendono l’aria su campi trattati con prodotti chimici. Qui, proprio al suo fianco, i militari americani e la difesa giapponese lanciano le granate mentre nel paesaggio riecheggia il rumore di questo abuso.

Qui, alle sue pendici, si arano i campi di riso, si vedono i pellegrini cominciare l’ascesa, si recitano antiche preghiere, l’incenso sale nell’aria, il suono del taiko reclama l’attenzione degli dei.

Qui, alle sue pendici, le nuvole oscurano il panorama. Al di là, sorge il Fuji, roccia prodotta dalla fornace della terra, resa incantevole dalla nostra aspirazione alla bellezza assoluta. Il mito e la favola incontrano la forza di questa era materialistica.

Nessun commento:

Posta un commento